역사/한국사/세계사

세계 역사, 고대 역사, 역사 토론 및 정보 공유

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

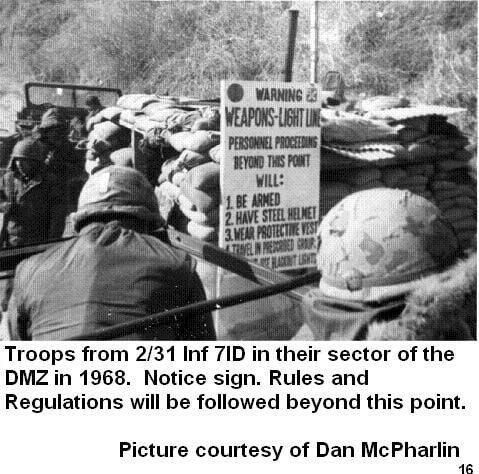

1960~1970년대 냉전의 최전방이었던 대한민국은 북한과의 군사적 갈등이 그야말로 최고조였다. 남과 북 양측은 틈만 나면 무력분쟁을 벌였고,

상대방을 염탐하기 위해 공작원들을 수시로 보냈다. 특히 최전방이던 휴전선은 그냥 전시상태나 다름 없었다. 울진삼척 무장공비 침투사건,

푸에블로 호 납북, 판문점 도끼 만행사건, 남침땅굴등 한반도에서는 언제든지 전쟁이 터져도 이상하지 않는 상황이 계속되었다.

심지어 북한으로 월북하는 미군들도 있었다.

이런 위협들이 20년 가까운 세월동안 계속되었다. 해외파병이 결정된 미군들에게 한국은 베트남과 더불어 가기 싫은 곳 0순위를 다투던

위험지역이었다. 그나마 한국이 좀 덜 위험하고 베트남은 엄청 위험한 곳이라는 인식이 박혀있을 뿐이었다.

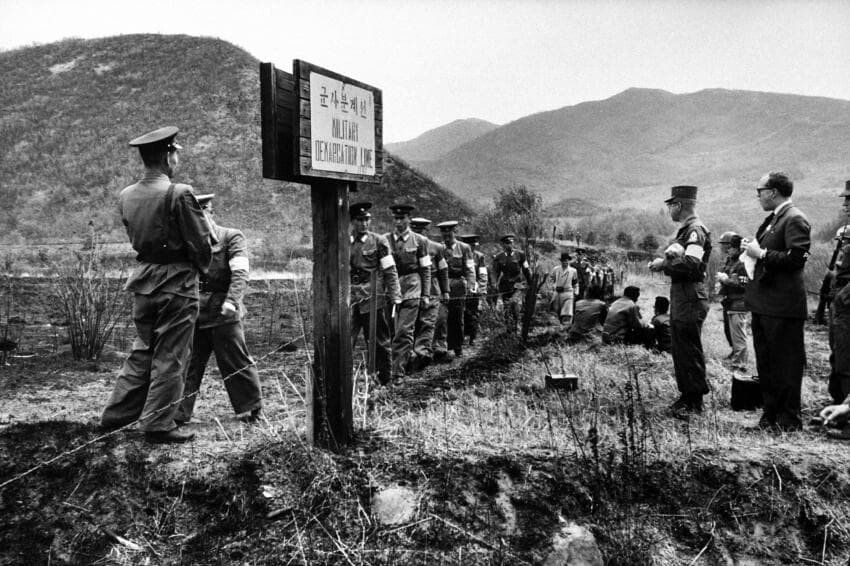

한국은 당시 국방력의 상당 부분을 미군의 힘에 기대고 있었다. 이 시절 서부전선의 휴전선 경계는 주한미군 2사단이 담당했다.

(동부전선은 한국군 전담)

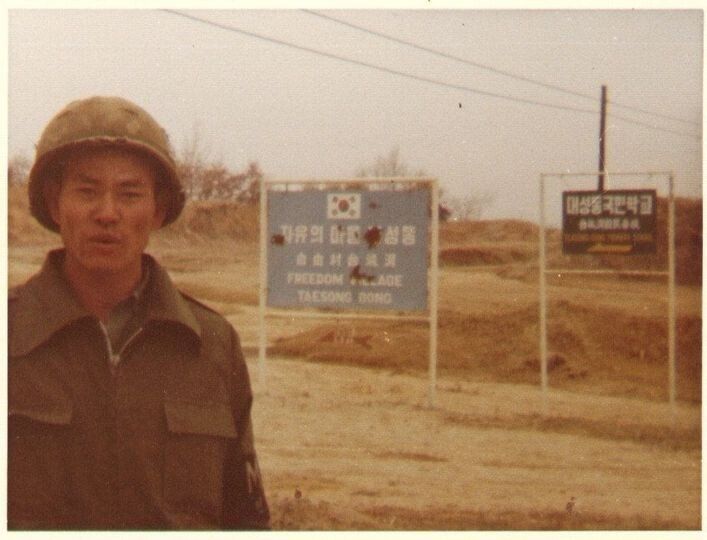

특히 판문점이 위치한 파주는 정치적으로 매우 중요한 위치였기 때문에 미군이 집중적으로 관리했다.

당시 임진강 하구는 북한이 내려보내는 남파간첩들의 주요 침투루트였다. 이를 보조할 북한군 부대도 잔뜩 깔려있었고,

서부전선 DMZ에서는 하루가 멀다하고 총성과 교전이 오갔다. 지형정찰을 하던 미군의 항공기들도 자주 북한군의 대공사격에 맞아 격추됐다.

DMZ 내부에서는 북한군과 미군이 틈만 나면 서로를 매복하고 기습하기를 반복했다.

미국에서는 이 시기를 DMZ 분쟁(DMZ Conflict)이라는 이름으로 부른다. 총탄이 오가지만 전쟁이 날 정도는 아닌, 애매한 싸움이었다.

이 기간동안 DMZ에서 복무한 주한미군들은 그들만의 작은 전쟁을 치뤄내야만 했다.

미 육군 신병들 상당수는 훈련소에서 베트남 대신 한국행을 택한 사람들이었다. 그나마 목숨을 건질 확률이 더 높았기 때문이다.

김포공항에 도착한 신병들은 며칠 영내대기를 한 뒤 파주로 보내졌다. 담당 부사관들은 신병들에게 '너희들은 Z로 배치될 거다'라고 알려줬다.

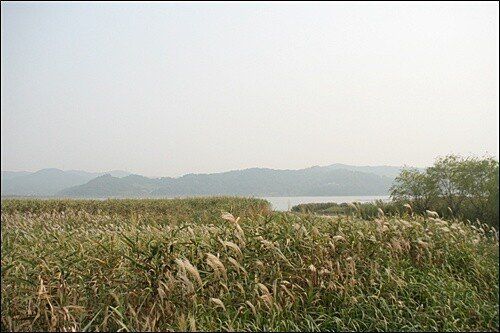

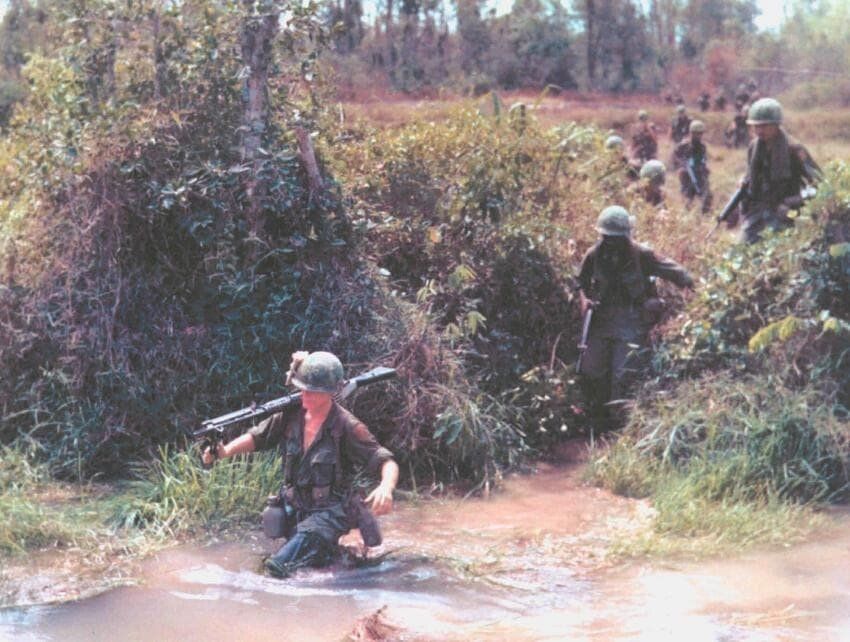

'Z'는 DMZ를 뜻하는 속어였다. 그리고 그들을 기다리던 건 정글을 방불케할 정도로 높이 솟은 갈대밭과 찌는 듯한 더위의 여름,

한달 내내 계속 되는 비, 그리고 미 중서부 뺨칠 정도로 뼈가 시린 겨울이었다. 수개월 단위로 GOP와 GP를 오가는 생활이 반복되었고

이들은 수많은 주한미군 부대 중에서 제일 빡쎄고 전사확률이 높았다.

미군들은 임진강 너머를 서부영화에서 나오던 명칭인 인디언 컨트리(Indian Country), 혹은 올드 웨스트(Old West)라고 불렀다.

아무것도 살지 않고, 안전하지도 않고, 무엇이 있는지도 몰랐기 때문이다.

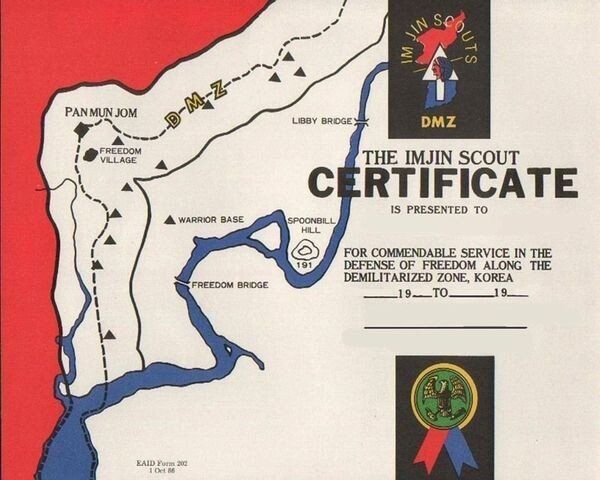

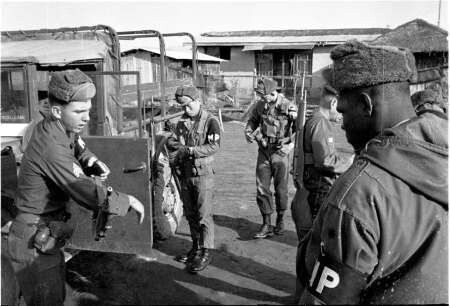

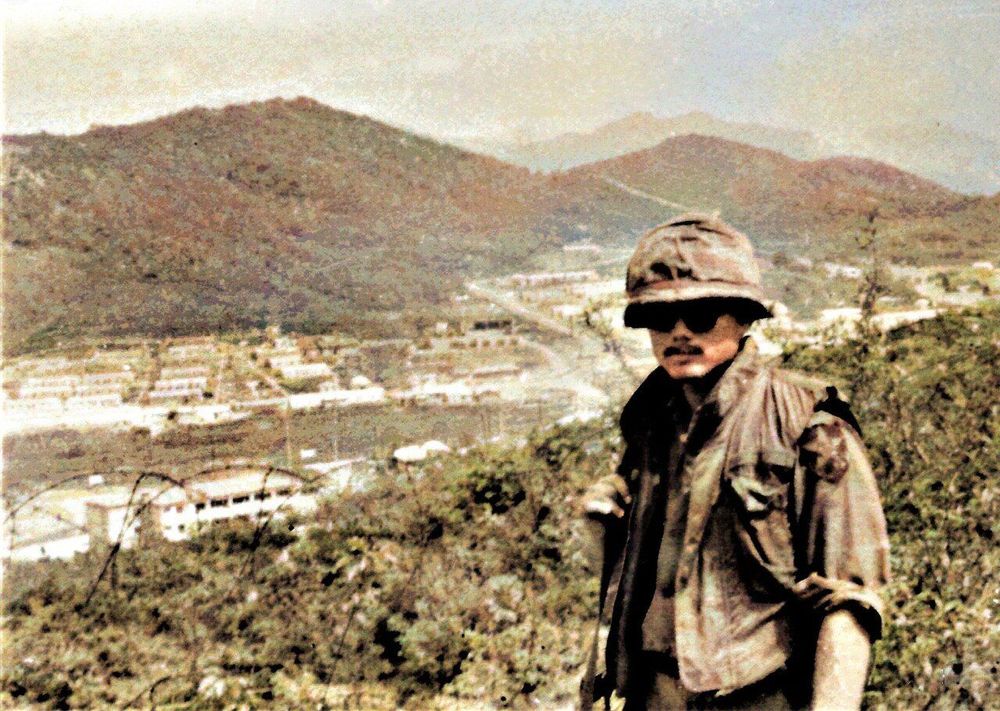

미 2사단에서는 DMZ를 정찰하는 임진 스카웃(Imjin Scout)이라는 정찰팀이 있었다. 이들은 레인저 교육과 비슷한 훈련을 받았고 주한미군에서도

제일 정예화된 경보병 부대였다. 20회 이상의 작전을 마친 병사에게는 한반도와 인디언 추장머리가 들어간 임진 스카웃 마크를

오바로크 박을 자격이 주어졌다. 이는 군에서 인정해주는 게 아닌 비공식 싸제 오바로크였다.

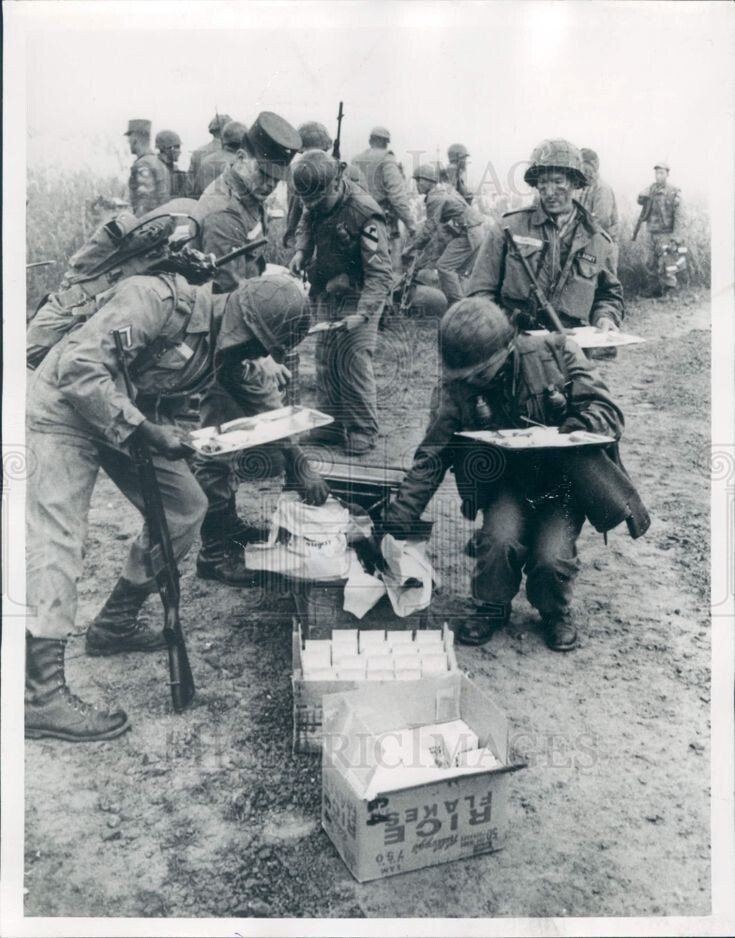

GP에 들어간 미군들은 수개월간 따뜻한 식사 대신 C레이션 같은 전투식량으로 배를 채웠다. 낮에는 대남 선전방송에서 납북된 프에블로호

선원들의 목소리가 흘러나왔다. 밤이 되면 북한군 초소에서 시비를 걸어왔다. 예광탄이 불꽃놀이마냥 퍼져나갔고 미군들은 또 이렇게 하루가

가는구나라고 생각했다. 매복을 나간 정찰조가 북한군 정찰조와 마주쳐 한바탕 교전을 벌일 때도 많았다. 당시에는 야간 투시경이 없었기 때문에

미군과 북한군은 모두 의심가는 곳에 돌멩이를 던져서 적을 탐지했다. 어떤 때는 서로 총질하고 피해보기 싫어서 투석전만 벌이다 돌아가는 경우도

간혹 있었다. 총격전 뿐만 아니라 박격포나 야포를 동원한 포격도 간간히 실행됐다.

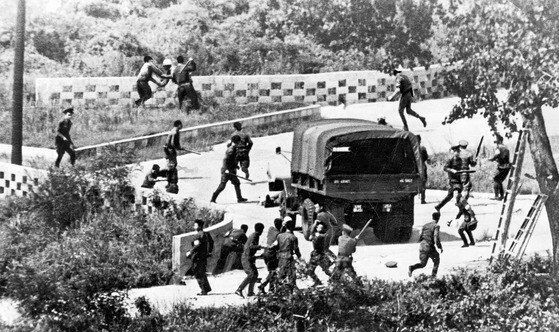

(당시에는 DMZ 순찰하던 미군 트럭을 북한군이 습격해 미군들을 사살하고 트럭 전복 시키는 행위도 서슴치 않았음)

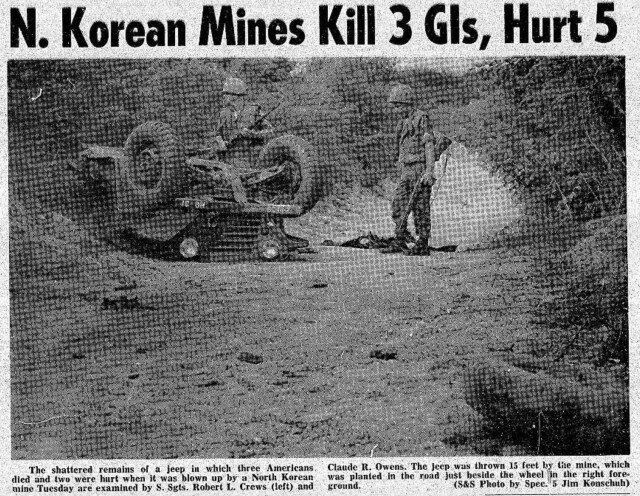

미군들의 피해도 적지 않았다. GP 투입 기간에는 꼭 누군가 죽거나 부상 당해서 부대를 나갔다. 인근 도로에서 북한군 특수부대의 기습에 걸려

몰살 당하는 경우도 있었다. 1968~1969년 1년 동안 DMZ에서 전사한 미군의 숫자만 해도 80명이었다.

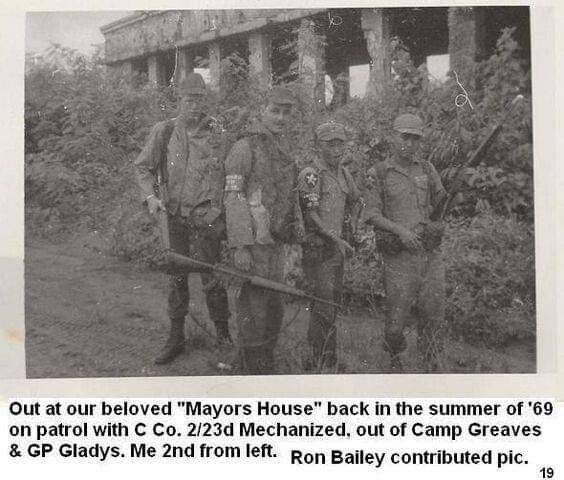

GP에서 나오면 다시 수개월간 GOP 철책근무를 했다. GP보다야 덜했지만 힘든건 이곳도 마찬가지였다. 북한군 특수부대는 가끔씩 미군들이

사용하는 도로에 부비트랩을 설치하여 지프와 트럭을 공격했다. 철책을 넘어 들어오는 남파간첩들을 사살하고 보면 평범한 한국인들과 똑같은

얼굴이었다. 미군은 북한군을 Joe Chink, Gook이라고 불렀다.

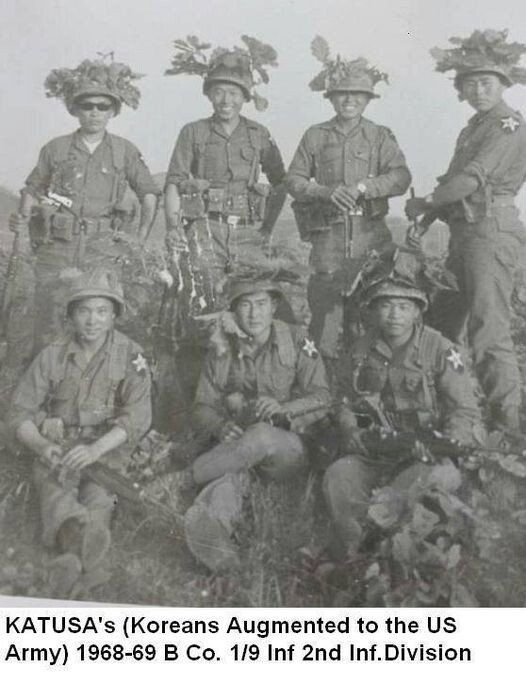

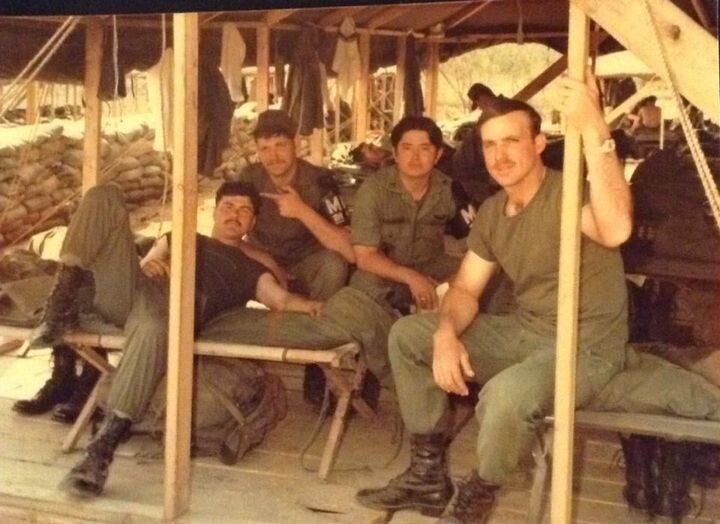

이들 부대에는 한국 육군 카투사들이 배치되었다. 미군들은 그들이 한국에서 꽤 잘 사는 집안 자제들이라고 생각했다. 그리고 그런 엘리트가 고졸인

자신들과 함께 뒹굴며 먹고 잔다는걸 이상하게 여겼다. 이 당시 미군들과 함께 투입된 한국군 카투사들도 상당수 전사하거나 부상당했다.

GOP에서 내려와 FEBA로 넘어오게 되면 여기서부터는 군생활이 조금은 편해졌다. 주말마다 외출을 할 수 있었고 영내에도 괜찮은 음식이 나왔다.

다만 당시 한국은 지금과 달리 매우 낙후되고 못 사는 나라였기 때문에 외출을 나가도 그다지 볼게 많지 않았다.

그나마 서울의 이태Won이 핫플레이스였다. 이 시절 주한미군에서 복무한 사람들이 기억하는 한국인에 대한 인상은 '매춘부, 포주, 하우스보이,

영어 잘하는 카투사' 4개가 전부였다.

잠깐의 휴식을 마치면 병사들은 몇 개월 뒤 다시 GOP로 올라가야 했다. 미군들은 최종적으로 비무장지대 복무를 끝내게 되는 것을

'졸업하다'라고 불렀다.

미군들은 그렇게 12개월을 버텨서 미국본토로 돌아갈 날만을 기다렸다.

(당시 미군 징집병은 1년동안 의무적으로 해외에 파병되었음. 문제는 그 파병지가 랜덤으로 걸렸기 때문에 베트남이나 한국에서

뺑이 쳐야 될 수도 있었음. 이를 두고 숏-타이머라고 부름.)

하지만 그렇게 군생활을 마치고 몸 성히 집으로 돌아온 병사조차 또 다른 문제에 시달렸다. 그건 바로 사람들이 아무것도 기억해주지 않는다는 것이었다.

당시 한국은 분명 휴전국가였고 복무하기 위험한 지역이었다. 하지만 베트남 전쟁이라는 희대의 개난장판이 존재했다는 이유만으로 조금 덜한 똥통으로

취급됐다. 사람들은 보통 이렇게 말했다. "아, 한국에서 복무했다고? 거기 베트남보단 편하다며?"

DMZ에서의 경험으로 인해 PTSD를 호소한다 해도 의사들은 그들이 베트남 참전용사인줄로만 알았다. 대다수의 미국인들이

한국에서 싸운 미군들에 대해선 전혀 알지 못했다.

무엇보다 미 국방부는 DMZ에서의 복무기록을 실전으로 쳐주지 않았다. 그들 역시 총알과 파편이 날라다니는 전쟁터에서 나라를

위해 싸운 건 마찬가지였는데 말이다. 미 육군에서는 실전을 치룬 병사들에게 위 사진과 같은 '전투보병휘장

(Combat Infantryman Badge)' 이라는 배지를 수여했다. 딱히 금전적 이득을 얻는 건 아니었지만, 미군들에게 이 휘장은 일종의

명예의 표식이었다.

하지만 DMZ에서 복무한 미군들은 이 휘장을 받을 수 없었다. 한국은 '공식적으로 전쟁이 멈춘 국가'라는 이유였다.

이 때문에 60~70년대 DMZ 참전용사(korean dmz conflict veterans)들은 자신들을 가리켜

'기억해주지 않는(Unremembered) 사람들'들이라고 불렀다.

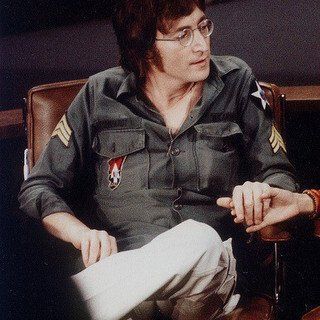

(비틀즈 존 레논이 입었던 걸로 유명한 야상 역시 미 2사단 임진 스카웃으로 복무한 미군이 준 것이다. 하지만 존 레논은 이 야상을 베트남전 참전용사가 줬다고 말했다. 그가 설명을 제대로 듣지 못한 건지, 아니면 한국보다 베트남이 임팩트 있을 거라고 생각해서 일부러 바꿔 말한건지 알 수는 없다. 아니면 그 군인이 한국과 베트남 2곳에서 모두 복무했던 사람일수도 있다. 어쨌든 그가 입은 임진 스카웃 마크가 박힌 야상은 반전과 평화를 노래한 존 레논의 상징으로 남았다.)추가설명하면 당시 미군은 징병제 였고 1960년대 한국은 베트남 보다야 낫지만 엄연히 위험지역으로써 주독미군 주일미군 보단 인기가 없었다그리고 1972년 주한미군 7사단이 본국으로 철수하게 되자 한국군 1군단이 미군 1군단으로부터 파주지역 - 임진강 철책경계임무작전을 인수 인계 받고오늘날 일산-파주 서부전선 방어의 주축이 됨. 한국 육군 1사단과 25사단이 GP GOP경계 임무 맡은것도 이 시기부터 맡게된다