시리아는 그 어지러운 중동 국가들 중에서도 최상급의 난이도를 자랑하는 국가다.

1차 세계대전 이후, <1920년 오스만으로부터 독립 → 곧바로 프랑스 식민지 → 1946년 프랑스로부터 독립 → 1963년 쿠데타 이후 바트당 독재체제 확립> 이라는 과정을 거쳐 현재의 집권 세력이 형성되었다. 문제는 시리아 국민의 절대 다수(약 70%)는 수니파인 반면 집권 세력인 바트당은 소수파인 시아파 + 기독교 연합 세력이라는 것. 이 구도로 인해 끊임 없이 내전이 일어난다. 바트당을 몰아내고 수니파의 국가를 세우려는 극렬 테러리스트들이 수니파 대빵 사우디의 지원을 등에 업고 없애도 없애도 다시 생겨나는 것이다.

(결국 2011년 아랍의 봄 여파로 인한 경제난과 ISIS 창궐이라는 악재가 겹쳐 우리가 익히 아는 아사리 개판을 겪게 된다... ㅜ.ㅜ)

1970년 쿠데타(친위 쿠데타에 가까움)로 하페즈 알 아사드가 군사독재정권을 수립하자 (선거를 통한 정권 탈환이 불가능해진 상황이므로) 범국가적 수니파 테러집단인 무슬림 형제단이 시리아에 무장투쟁을 선포한다. 정규 군대는 이스라엘과의 국경에 대부분 배치된 터라 테러리스트들 진압은 민병대를 활용할 수밖에 없었다. 당연히 제대로 진압이 되지 않았고 무슬림 형제단의 세력은 야금야금 늘어나다가 4차 중동전쟁에서의 병크를 계기로 아사드 정권의 근본인 군부에까지 침투하게 되었다.

1979년 6월 북부 대도시 알레포의 군 포병학교에서 무슬림 형제단 소속 수니파 장교들이 (아사드와 같은 종파인) 알라위파 생도 수십명을 살해하는 사건이 발생했다. 아사드는 이 학살에 가담한 수니파 장교 15명을 체포해 모두 처형했다. 1980년 3월 서북부 도시 지스르 알슈구르에서 반정부 시위가 발생해 집권 바트당 사무소가 점거되자, 아사드는 특수부대를 동원하여 시위 주모자 약 200명을 현장에서 즉결처형했다. 그리고 1980년 4월 알레포에서 대규모 반정부 시위가 일어나고, 아사드는 1개 사단과 특수부대, 그리고 지역 방위대 등 3만 병력을 보내 도시를 포위했다. 알레포 포위전은 거의 1년여간 지속되었다.

알레포 포위전 초기인 1980년 6월 26일, 영빈관에서 아프리카 외교관을 기다리던 아사드에게 수류탄 두 발이 날아들었다.

"아니, 국빈을 접견하는 자리에서 폭탄 테러가 일어나다니 얼마나 경호가 허술했길래?"

범인은 무슬림 형제단 소속이었던(물론 그때까지 안 알려졌던) 대통령 경호원이었다. 잘 훈련된 인원답게 수류탄만 던진 게 아니라 자동소총도 갈겨댔다.

수류탄 한 발은 다른 경호원이 몸을 날려 막았다. 자동소총도 최종 경호막을 뚫지 못했다.

"수류탄 한 발이 남았잖음?"

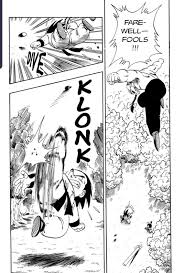

마지막 수류탄은 아사드가 발로 걷어차서 날려버렸다. 그 막기 힘들다는 측근의 암살 시도를 본인의 무력으로 막아낸 셈이다.

이 사건으로 아사드의 뚜껑이 제대로 열렸다. 그 전에도 반정부 시위에 충분히 강경한 대처를 했지만 이후의 행보는 최소한의 선을 가볍게 넘어섰다. 테러 직후 수감되어 있던 무슬림 형제단 간부 1,200명을 기관총으로 사살했다. 포위전이 진행 중이던 알레포에서는 반정부 시위대 약 2,000명이 피살되고 약 10,000 명이 체포 및 수감되었다.

이듬해인 1982년 2월 중서부 도시 하마에서 대규모 반란이 벌어졌다. 하마는 당시 인구 4만명 정도의 오래된 도시로 무슬림 형제단의 시리아 내 본거지로 지목되고 있었다. 하사드는 정예 기갑사단과 특수부대 등 3만 병력을 보내 무차별 포격을 가했다. 공군을 동원해 도시를 대대적으로 폭격하기도 했다. 일주일간의 포격과 폭격 이후 폐허가 된 도시에 지상군을 투입했다. 공격 목표였던 이슬람 형제단 2천명 중 400명 정도가 피살되었고, 나머지 1,600명은 이미 도피한 상태였다. 그리고 4만명의 하마 시민 중 거의 3만 명이 사망했다.

독재자가 반란군을 잡는다며 군대를 동원해 도시를 폭격/포격한 이 학살로 아사드는 시리아는 물론 중동 전역에서 악명을 높였다. 하마 진압을 마친 후 중장비를 동원하여 도심을 평탄화하고 이를 외신 기자들에게 공개했을 정도로(명분은 무슬림 형제단에 대한 경고였다) 막 나갔으니 다른 중동 국가들조차 "저 미친 놈 건들면 안 되겠다" 했을 듯 싶다. 실제로 2000년 아사드가 사망할 때까지 (아들인 바샤르 알 아사드가 권력 승계) 정권에 대한 유의미한 도전은 사라진 것처럼 보였다.

바샤르는 정권의 유지를 위해 강력한 통제 사회를 구축하고자 했다. BBC 보도에 따르면 서방에 알려진 내부 정보기관만 17개. 대통령이 지시하는 정보를 수집하고 요주의 인물 대상 사찰, 체포, 고문, 처형을 자행하는 군 정보국, 민간인을 사찰하고 요주의 인물 리스트를 작성하는 내무부 정보국, 반정부 인사를 추적해 암살하는 정치보안국 등(정권 모태인 공군도 정보기관을 따로 운영), 정보기관끼리도 서로 감시하고 경쟁하는 체제 하에, 2010년 당시 인구 2100만 명인 시리아에서 정보요원만 15만 명이 넘었던 걸로 추정된다. 그러나 이렇게 20여년간 고도의 통제 사회를 만들었음에도 2011년 이후의 난세를 막을 수는 없었다.

이스라엘이 하마스 테러에 대응하는 방식은 아사드의 하마시 학살 초창기의 그것과 비슷해 보인다. 과연 지상군 투입 이후의 전개도 그러할지 모르겠다. 최소한 우리나라의 많은 이들이 그러한 전개가 펼쳐질 것이며 그게 정당한 것이라고 믿는 것 같기는 하다. 하마시 학살 이후 아사드가 받은 비난이 아니라 그 이후 약 20년간의 공고한 권력 유지에 방점을 둔다면 (이스라엘 입장에서) 나름 합리적인(윤리적인 평가는 제쳐두자) 방향일지도 모른다. 하지만 이스라엘이 주변의 이슬람 국가들을 싸그리 쓸어버릴 정도의 힘이 없는 이상 항구적인 안정은 결코 오지 않을 것임은 분명하다.