단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

1. 가수와 음악가부터 돌이켜보자

가수라는 직업은 노래를 부르는 직업이다.

물론 영어에서 싱어와 싱어송라이터 보컬리스트등등 나눠서 말하지만 한국어로 말하면 가수 하나로 통일된다.

이는 노래 부르는 직업이란 소리고, 음악가는 음악을 창조하는 단계부터 연동되는 혹은 연주하는 직업이다.

가수가 자기 목소리로 음악을 연주하는 직업이라고 본다면 명백히 음악가의 범주에 들수 있다는 점을 기억해보면 된다.

결국 가수고 음악가고 결론은 [음악을 파는 직업]의 범주에 들어간다고 보면 된다

2. 아이돌은 그러면 어떤 직업인가?

아마 여기부터 많이들 자기만의 생각이 있을텐데

일단 간단하게 정리하면 [음악을 파는 방법을 음악외의 것으로 하는 직업]이라는 말이 가장 어울릴것이다.

아이돌의 예시로 가보자.

1964년 케네디공항의 비틀즈

이 장면을 돌려보면 아마 현대의 아이돌이 많이 생각날것이다.

비틀즈에 대해서 관심이 있었던 사람이라면 잘 알겠지만, 이 당시 존 레논은 유부남이기 까지 했다.

그러나 그 사실은 당시에는 널리 퍼지지 않았는데 이는 [음악이 잘 안팔릴거 같다]는 이유였다.

1964년 당시의 비틀즈는 외모의 훈남인 부분과 말쑥한 스타일, 그리고 로큰롤사운드에서 나오는

부드러운 분위기까지 어우러진 아이돌이었다.

당시 1964년의 곡 No Reply

이 노래만 들으면 비틀즈 후기의 음악색채를 보기 힘들다.

오히려 당대에 서프음악으로 대변되던 청춘음악의 스타일에 더 가깝다.

당시의 비틀즈는 누가 뭐라고 해도 쇼프로에 출연하고, 각종 라이브로 소녀팬을 몰고다녔으며

나름의 얼빠가 넘쳐나는 보이밴드였다. 이들 본인은 [음악]이 좋았지만

이들이 음악을 파는 과정은 [음악을 잘하는것만으로] 팔수 있을지 확신을 못했다.

비틀즈의 활동기간에 부쳐서 본다면 명백히 1964년까지는 아이돌로 보는게 맞다.

하지만 비틀즈가 아이돌의 느낌을 탈피하게 된것은 바로 그 다음해의 이야기다.

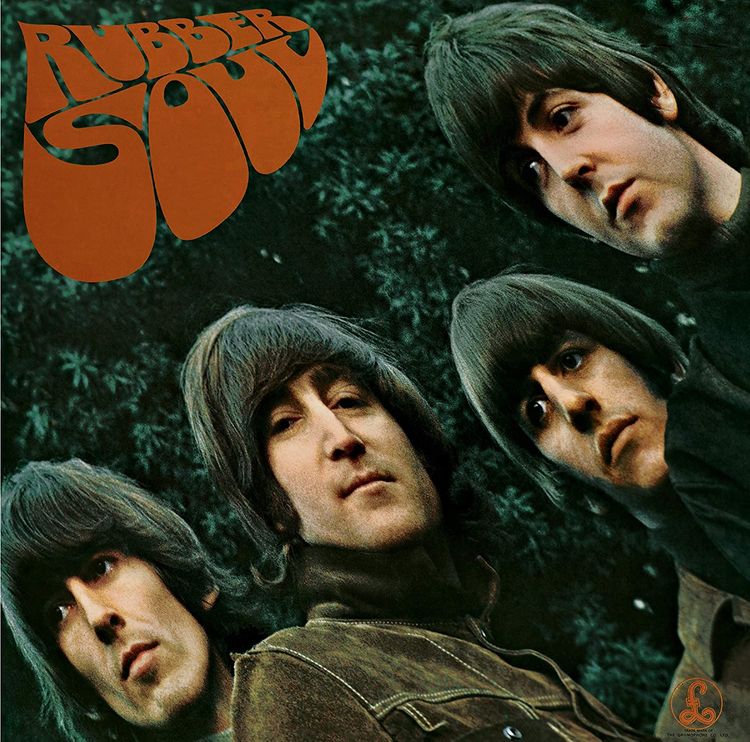

러버소울 - 비틀즈 1965년

이 앨범을 기점으로 비틀즈는 자작곡으로 곡을 다 쓰기 시작했고,

초기 활동에 비해서 맴버들의 외모가 점점 개성넘치게 가기 시작했으며,

음악 스타일도 기존의 로큰롤에서 분화되는 모습을 보이기 시작했다.

그리고 결정적으로 비틀즈의 투어공연 및 쇼프로 출연이 1966년을 기점으로 결딴나버린다.

비틀즈에게 공연을 쉬게 만든 이유중 하나는 각종 마녀사냥과 더불어서

공연만 하면 팬들이 소리를 빽빽 질러서 자기들 음악조차 제대로 연주하기 힘든 이유였다.

그렇게 비틀즈는 1966년을 기점으로 해체하는 1969년까지 약3년간 공연없이 스튜디오 앨범만 낸다.

세간의 인식이 어떨지는 잘 모르겠지만,

비틀즈를 대중음악의 역사에서 불멸의 존재로 만든것은

얄궂게도 이 아이돌시절이 끝난 1966년부터 나온 앨범들이다.

1966년 리볼버 관련 영상촬영중의 한컷

비틀즈의 시작은 아이돌이 맞다고 보나. 이 시기부터는 비틀즈를 그 누구도 아이돌이라고 부르진 않는다.

일단 아이돌은 위에도 말했듯이 [음악도 파는 사람]이다. 음악도 팔지만 대중과 접촉도 잦아야 하며,

열성팬덤을 몰고다니는게 아이돌이다.

하지만 스튜디오 앨범 작업이외에는 거의 대중적 접촉이 줄어든 비틀즈를 아이돌이라고 할수 있는가?

Don't Let Me Down - 비틀즈 (1969년)

비틀즈는 해체직전에 자기들의 회사옥상에서 마지막 공연을 기습적으로 벌였다.

이것이 위에 말한 아이돌시기가 끝난후 비틀즈의 유일한 라이브공연이다.

고작 5년도 안지났는데 비틀즈는 이미 위의 그 아이돌로 볼 모습은 그 어디에도 없는 상황이었다.

비틀즈는 아이돌로 시작했지만 아이돌로 그룹을 끝내진 않았다.

한국에도 이 비슷한 사례가 있다.

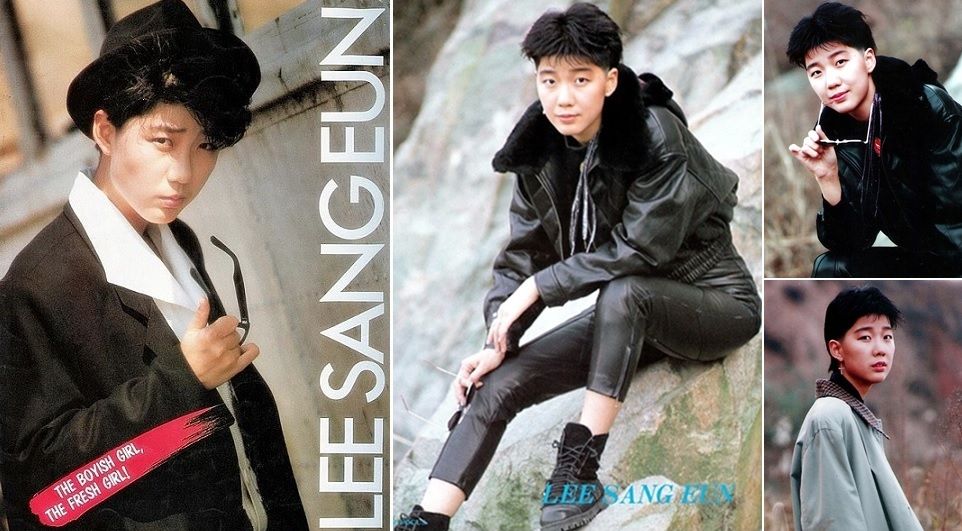

담다디 - 이상은 (1988)

이상은의 데뷔곡이자 대중적으로 가장 유명한 담다디.

당시 이상은의 활동을 기억하는 사람이 얼마나 있을지 모르겠지만

이 노래의 인기로 인해서 아예 영화도 찍고, 각종 쇼프로에 출연하면서 인기몰이를 했다.

그리고 이상은은 지금으로 치면 시대를 앞서간 톰보이/걸크러쉬 캐릭터 이기도 했다.

이때의 이상은은 그 누구도 아이돌인것을 부정할수 없을것이다.

이상은의 음악도 좋았지만 사람들은 이상은의 음악외의 것도 엄청 찾았기 때문이다.

그대 떠난 후 - 이상은 (1990년)

이상은의 이후 4집까지 커리어는 이러한 아이돌시대로 정의할수 있을것이다.

그나저나 저 그대 떠난 후는 지금봐도 멋지긴 하네 ;;

과도기적인 5집을 내고 그 뒤로 이상은은 일본으로 떠나버린다.

그리고 이상은은 일본활동을 하며 한국활동을 자제하게 되며 리채라는 이름으로 활동하는데

그 시작점인 6집은 자타공인 대한민국 역사상 손꼽는 명반으로 평가 받는다.

공무도하가 - 이상은 (1995년)

이 이후 이상은의 행보는 점점 쇼와 거리를 두기 시작했으며,

과거의 모습과 사뭇다른 외모로 꾸미고 점점 음악적 성향도 달라지기 시작했다.

이상은의 이후 커리어는 그녀가 쇼프로에 자주나와서 음반을 홍보하는것도 아니고

그저 자기가 만족하는 음악을 우선시하면서 그 세일즈의 핵심은 결국 음악자체를 접촉하게 하는 방식으로 이뤄진다.

중간과정을 일일히 다 적기는 그래서 모두가 알만한 이상은 노래를 하나 걸어둔다.

비밀의 화원 - 이상은 (2003년)

비밀의 화원 - 아이유 (2017년)

지금의 이상은을 두고 그 누구도 아이돌이라고 하지 않는다.

이 두가지의 예시의 공통점을 이해했다면 내가 뭘 말하고 싶은지 감을 잡았을꺼라 본다.

아이돌은 [음악이 중심에 있어도 음악만으로 세일즈 하지 않는 경우]를 아이돌이라고 할수 있을것이다.

3. 아이돌과 가수의 지점에 대한 인식 차이

개인적으로는 아이돌이든 가수든 같은 카테고리에서 본다.

다만 문제는 음악이 [듣는 음악]에서 [보는 음악]으로 점점 이전해가는 과정에서 발생하는 괴리감이다.

비틀즈 시절까지만 해도 그래도 음악은 [듣는게 우선]이라는 개념이 강했으나

1980년대를 거치면서 음악은 [보는것만으로 끝나지 않는] 개념을 탑재하게 된다.

이를 증명하는게 근래에 생겨난 [보이는 라디오]의 개념이다.

라디오 자체만으로 들어주는 사람이 줄어들자. 라디오프로는 스튜디오 내부를 촬영하고 보여주는 방식으로

쇼프로의 형태로 재구성되었다. 이는 순수청각매체보다 시각적인것이 병행되야 되는 점을 시사한다.

과거의 가수들은 음반 덜렁 던져놓고 라디오방송등을 통해서 인지도를 올리는 상황이 많았다.

특히 미국시장에서 두드러지는 세일즈방식이었다.

하지만 마이클 잭슨 이후 좀더 시각적이고 먼저 적극적 접근을 위한 마케팅이 시도되었다.

스릴러 - 마이클 잭슨 (1982년)

이 뮤직비디오는 MTV의 개국과 더불어서

음악의 패러다임이 [듣는것만으로는 안된다]라는 점을 일깨운 상징적인 사건이다.

이후 음악의 방향성은 [보여지는 음악]이 대세라고 봐도 과언이 아니다.

과거보다 더 강렬한 퍼포먼스, 화려한 무대의상과 분장, 기술의 발달로 인한 각종 볼거리

그리고 사운드 환경도 더 엄격하게 보게 되는 그 모든것들은 [보여지는 음악]의 파생이라 봐도 될법하다.

2번항과 연동해서 본다면

음악을 홍보하고 세일즈 하는 방식이 바뀜에 따라서 아이돌과 가수의 지점이 모호해지기 시작했다.

정도로 이해하면 될것이다.

이제는 음악을 팔기 위해선 좋은 음반만으로 되는게 아니다.

좀 더 쇼프로에 나와서 자기를 어필해야 되고, 매체에 자신을 노출시켜야 되며,

어디든 무대를 한번 더 서야 되는 방향으로 이뤄진다.

이 방식은 1980년대 이후로 지금까지 변하지 않았다.

그래도 인터넷이 덜 발전했던 시절에는 매체의 수가 적음으로 인하여

그래도 [듣는 음악]으로 살아남는 경우가 종종 있었지만, 인터넷의 발전이 이뤄진 후에는 이 조차 쉽지 않게 된다.

그리고 인터넷의 발달은 음악시장에 있어서 또 다른 변화를 낳기 시작했다.