역사/한국사/세계사

세계 역사, 고대 역사, 역사 토론 및 정보 공유

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

1. 고종과 선왕 철종과의 관계

고종은 선왕 철종과 즉위 전까지는 법적(양자제도)으로 9촌이었고, 실제 혈통상으로는 무려 17촌이었다. 고종은 원래 인조의 3남 인평대군의 8대손으로, 효종(인평대군의 형) 후손들로 이어진 왕실 직계와는 너무나도 멀고 먼 방계였다. 그러나 할아버지 남연군이 정조의 이복동생 은신군의 양자로 입적하여 가까운 왕실의 일원이 되었다. 그래도 17촌이나 9촌이나 둘다 일반적인 시각에서는 먼 친척이었다.

2. 철종 승하 당시 왕실 상황

그래서 "흥선군의 정치공작으로 철종과 가까운 다른 왕손을 제치고 고종이 왕이 되었다"는 얘기가 돌았는데 반은 맞고 반은 틀리다.

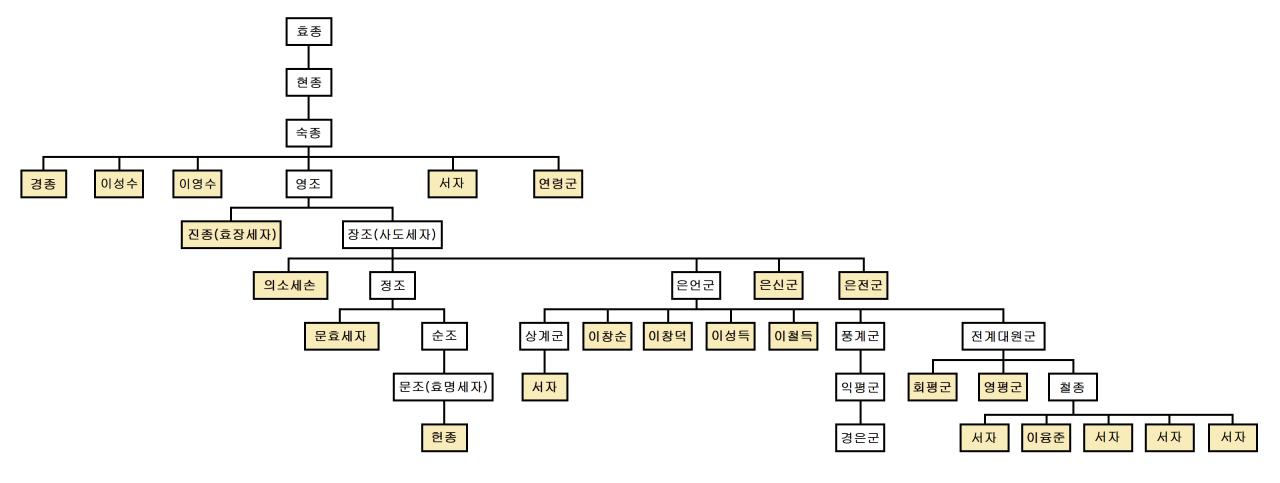

- 양자 관계를 배제하고 혈통 계보만 그린, 철종 승하 당시(1864년 1월) 효종 계열 남계 자손 가계도. 연한 노란색 바탕 인물은 친아들 없이 사망한 사람들이며, 저 표의 인물들 중 1864년 1월 기준 영평군과 경은군(이재성)을 제외하고는 모두 사망했다. -

그 전에 알아둬야 할 것은 왕위 계승의 법칙 상 후임 왕은 반드시 선왕의 아랫대나 최소한 같은 항렬에서 나와야 했고 저 당시 철종의 후계자가 될 종친들 중 핏줄상 가장 가까운 게 17촌이었단 것. 5촌 조카 이재성(경은군)이 있긴 했지만 밀려났다. 이유는 후술. 그리고 이재성과 영평군을 제외하면 효종의 실제 후손이 아예 없었다. 그래서 그나마 가장 가까운 핏줄이 효종 형제들의 후손들인데 그들 중 철종의 조카 뻘인 사람들은 철종과 촌수가 17촌인 것이다.

철종이 승하할 당시 왕손들은 전부 족보상 사도세자의 후손들, 정확하게는 서자 3명 은언군, 은신군, 은전군의 후손들이었다. 당시 철종의 조카뻘 항렬인 왕손들은 은언군 계열인 이재덕(덕안군), 이재성(경은군), 은신군 계열인 이재원(완림군), 이재긍(완영군), 이재면(흥친왕), 이명복(고종), 이재선(완은군), 은전군 계열인 이재근(인양군)이 있었다.

<은언군가>

먼저 은언군가를 보자. 이재덕과 이재성은 은언군의 장손 익평군의 아들이었다. 이 중 이재덕은 은언군의 제사를 받들어야 하는 종손이었으며 양자였다. 그런데다 실제로는 중종 때 갈라진 덕흥대원군의 후손이었기에 혈통적으로 너무 멀었으며 입양 시기도 철종이 죽기 바로 직전이었다.

이재성은 익평군의 친아들로 철종의 이복형 영평군을 제외하면 철종과 혈연상 가장 가까웠지만 고작 3살밖에 안 된 너무 어린 아이인데다 서출이었다. 여기서 서출이 왜 문제인가?하고 의아해 할 수 있다. 왕족의 서출이면 일반 사가와는 다르게 왕족으로 대우받고 왕이 된 경우가 이전에 더러 있었기 때문이다. 하지만 그것은 왕의 4대손까지만 적용되는 것이었고, 이재성은 왕의 5대손을 넘어갔기 때문에 일반 사대부가의 서얼과 같은 위치로 간주되었다.

애당초 이재성이 저런 결격 사유로 인해 은언군 가문을 잇지 못했기 때문에 이재덕의 입양이 이뤄진 것이었다. 그래서 이재성이 혈통 기준으로만 보면 최우선 순위였지만 밀려났다. 저런 상황 때문에 은언군 가문에서는 왕을 배출할 수 없었다.

<은신군가>

그 다음 은신군가를 보자. 흥선대원군의 아버지 남연군이 바로 이 은신군의 양자인데, 남연군과 그의 자손들은 실제로는 인조의 아들(효종 바로 아랫 동생 인평대군)의 후손이었기 때문에 혈통상으로도 그나마 왕통과 가장 가까웠다. 또한, 후손들도 나름 많이 있어 현실적으로도 가장 안정적으로 왕위를 이을 수 있는 집안이었다.

<은전군가>

은전군가의 경우는 서열상 은신군가보다 낮았으며, 실제 혈통으로도 선조의 9남 경창군의 후손이라서 실제 왕통과의 거리가 위의 은신군가보다도 더 멀었다. 즉, 법적으로든 실제 혈연상으로든 은신군가에게 계승권이 밀리면 밀렸지 결코 앞서지 못하는 처지였다.

3. 효종계와 가까운 인평대군파의 종가에서 택군하는 선택지는 없었나

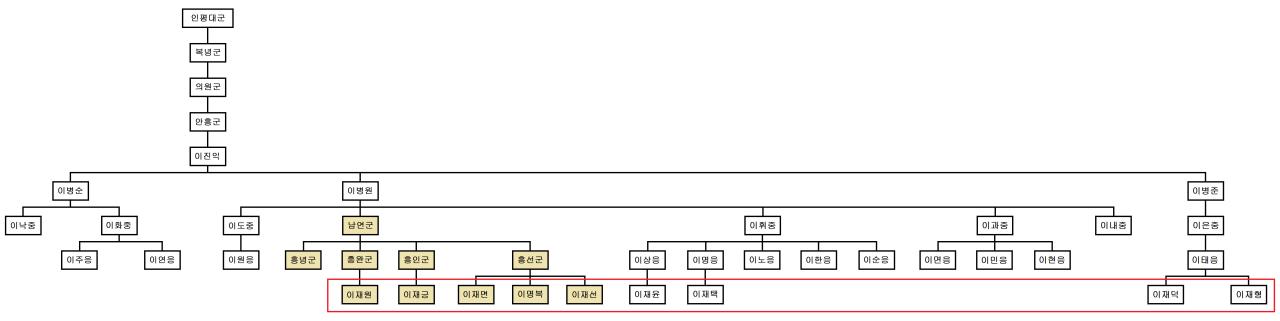

-양자 관계를 배제하고 혈통 계보만 그린, 철종 승하 당시 인평대군 종가 남계 자손 가계도 -

이진익의 후손만 표시되었으며, 연한 노란색 바탕 인물은 남연군의 일가이고, 밑으로 계보가 이어지지 않은 사람들은 아들없이 죽었거나 아직 아들을 못 낳은 사람들이다.

빨간색 테두리는 철종의 조카뻘 항렬, 즉 왕 후보가 될 수 있었던 항렬이다.

어차피 실제 효종계가 끊겼고 은언군, 은신군, 은전군의 후손들이 전부 양자라면, 차라리 그냥 가장 가까운 혈통인 인평대군파의 종가 출신을 왕으로 세우면 되지 않냐고 할 수도 있다.

하지만 그렇게 따져도 남연군 집안이 제일 가까웠다. 왜냐하면 남연군은 상술했듯 인평대군의 후손인데, 그중에서도 인평대군 4대 종손 이진익의 차남 이병원의 차남이기 때문이다.

인평대군 종가 자체는 이진익의 장남 이병순(즉 남연군의 큰아버지)의 후손으로 이어졌지만, 철종 승하 당시 이병순의 후손들 중 철종의 조카뻘 항렬은 없었다. 그러면 차순위인 이병원의 후손들 중에서 골라야 했는데, 이병원의 장남 이도중 계열은 3남 이휘중의 장손 이재윤이 나중에 양자로 들어가 이었다.

그래서 이병원의 차남 계열이 가장 적절했는데 그 차남이 바로 남연군이다.

4. 그럼에도 흥선군의 로비가 즉위에 영향을 미쳤다

즉, 뭐로 보나 은신군 - 남연군 후손들 중에서 왕이 나올 수밖에 없었다. 하지만 남연군 후손들은 많았고 그중에서 굳이 이명복이 왕으로 선택받은 것은 순수한 흥선군의 로비 결과이다. 흥선군의 형인 흥녕군, 흥완군, 흥인군에겐 모두 아들이 1명씩 있었기 때문이다. 흥녕군과 흥완군의 자식은 양자였지만 이들도 다 친동생들의 자식이었기에 혈통의 문제는 없었다. 종법상 이명복보다 서열이 높은 저들을 제치고 이하응은 자신의 친자를 왕으로 내세운 것이다.

사실, 원래 종법제하에서 적통 아들이 1명뿐인 경우에는 다른 계통으로 입양시키지 않고 그 다음 순위 서열에 해당하는 사람이 입양 가는 관습은 있었다. 그러나 이는 절대적인 규칙이 아니었으며, 이를테면 새로 입적하는 집안이 본가보다 서열이 더 높은 경우에는 적통 아들, 심지어는 차기 종손을 입적시키는 일도 있었다. 이러한 사례로는 대표적으로 경창군의 10대 종손이 될 예정이었으나 흥완군에게 출계한 이을경(훗날 완순군 이재완), 경창군의 증손 연은군 가문의 7대 종손이 될 예정이었으나 영평군에게 출계한 이순달(훗날 청안군 이재순) 등이 있다. 그런 점을 볼 때 이재원, 이재면, 이재긍이 철종 혹은 익종의 양자로 들어가는 것 역시 충분히 가능성이 있는 선택지였다.

이재긍의 경우 생모가 신 안동 김씨였기 때문에 안동 김씨 세도를 경계하던 차기 왕위 지명권자 신정왕후(효유대왕대비)는 이재긍을 후계자로 정할 마음이 전혀 없었다. 이는 다분히 정치적인 요소가 작용한 것으로 볼 수 있는 부분이다.

아무리 형 흥완군에게 양자로 보냈다지만 자신의 적장자인 이재면을 놔두고 차남인 이명복을 왕으로 추대한 것에도 나름 이유가 있었다. 철종이 승하할 당시 이재면은 19살로 당시 기준으로는 성인이었다. 따라서 이재면이 왕위에 오르면 흥선군이나 신정왕후(효유대왕대비)가 섭정(대리청정)하며 권력을 마음대로 주무르는게 어렵거나 사실상 불가능했다. 그래서 흥선군은 나이가 찬 이재면 대신 아직 어려 당분간은 마음대로 쥐고 흔들 수 있는 둘째 아들 이명복을 왕으로 추대한 것이었다.

이렇게 혈통 문제 및 흥선군의 사전 작업으로 이명복이 조선의 제26대 임금 고종으로 정식 즉위했다. 흥완군의 양자로 갔던 형 이재면은 고종의 즉위로 인해 본가로 돌아가 흥선대원군의 대(운현궁)를 이었다.