역사/한국사/세계사

세계 역사, 고대 역사, 역사 토론 및 정보 공유

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

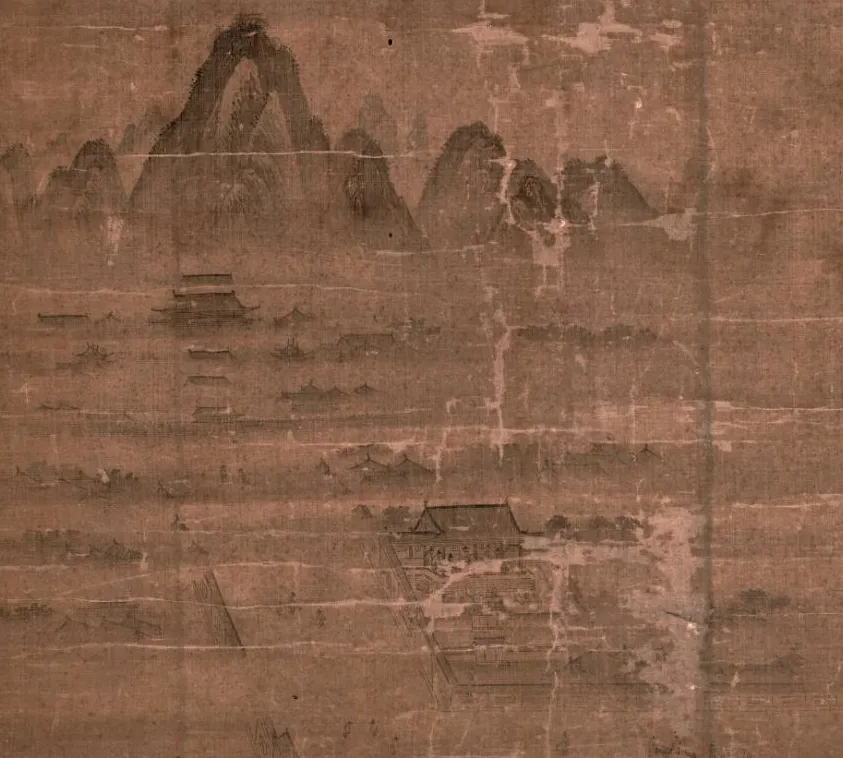

1535년 조선 중종이 아들 이호(李峼)의 왕세자 책봉 16주년을 맞아 베푼 연회를 그린 〈중묘조서연관사연도〉에는

조선 중기 당시 근정전 앞뜰의 모습을 묘사하고 있으며, 비록 간략하긴 하지만 임난 이전에도 근정문이 중층이었음을 알 수 있다.

다만 중종실록 15년(1520년) 기사에서는 그림과 달리 근정전을 청기와로 이었다는 기록이 있는데,

15년의 짧은 기간 동안 근정전의 지붕이 교체된 것인지, 그림을 모사하는 과정에서 착오가 생긴 건지는 잘 몰?루

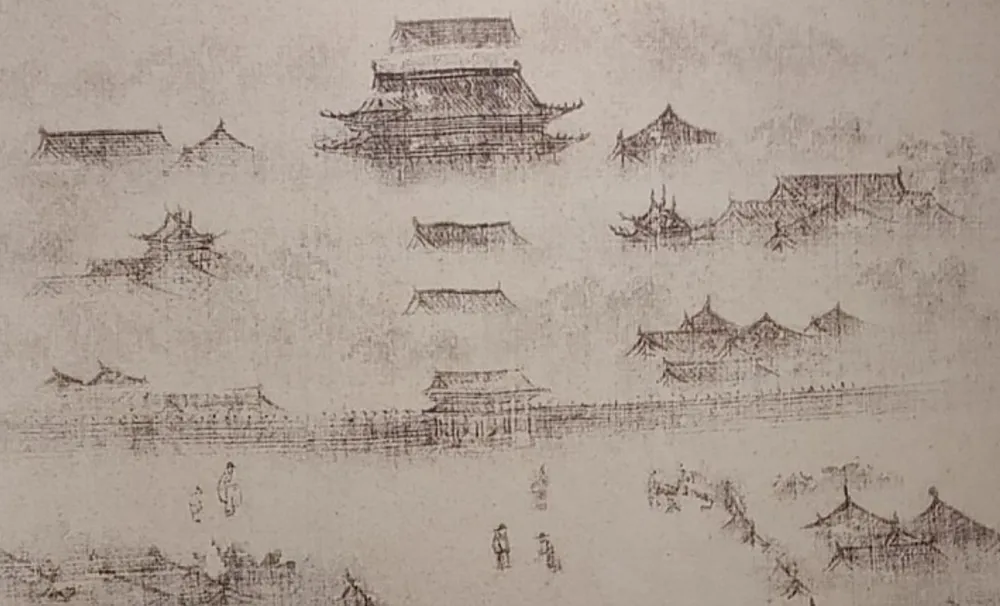

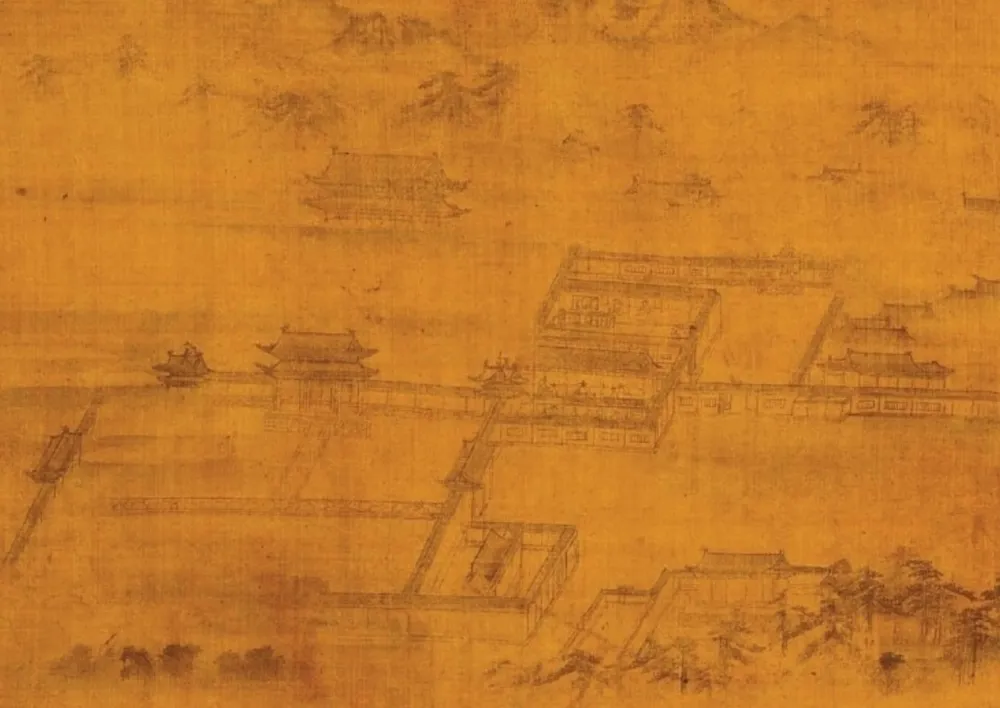

1550년 비변사 관원들의 계회를 그린 〈비변사계회도〉에서는 경복궁과 육조거리의 모습을 상세하게 묘사하고 있다.

아래 확대 버전에서 알 수 있듯이 광화문의 모습이 중건 이후와는 달리 평거식 구조(사각형 입구)였음을 알 수 있으며,

근정문 양 옆에는 정확히 식별되지는 않지만 대충 십자각과 비슷한 형태의 구조물이 위치해 있었던 것으로 보인다.

이외에도 당시 육조거리 일대의 구조를 자세하게 파악할 수 있어서 꽤나 가치가 높은 그림이라고 할 만하다.

〈비변사계회도〉에서 경복궁에 해당하는 부분을 확대한 사진.

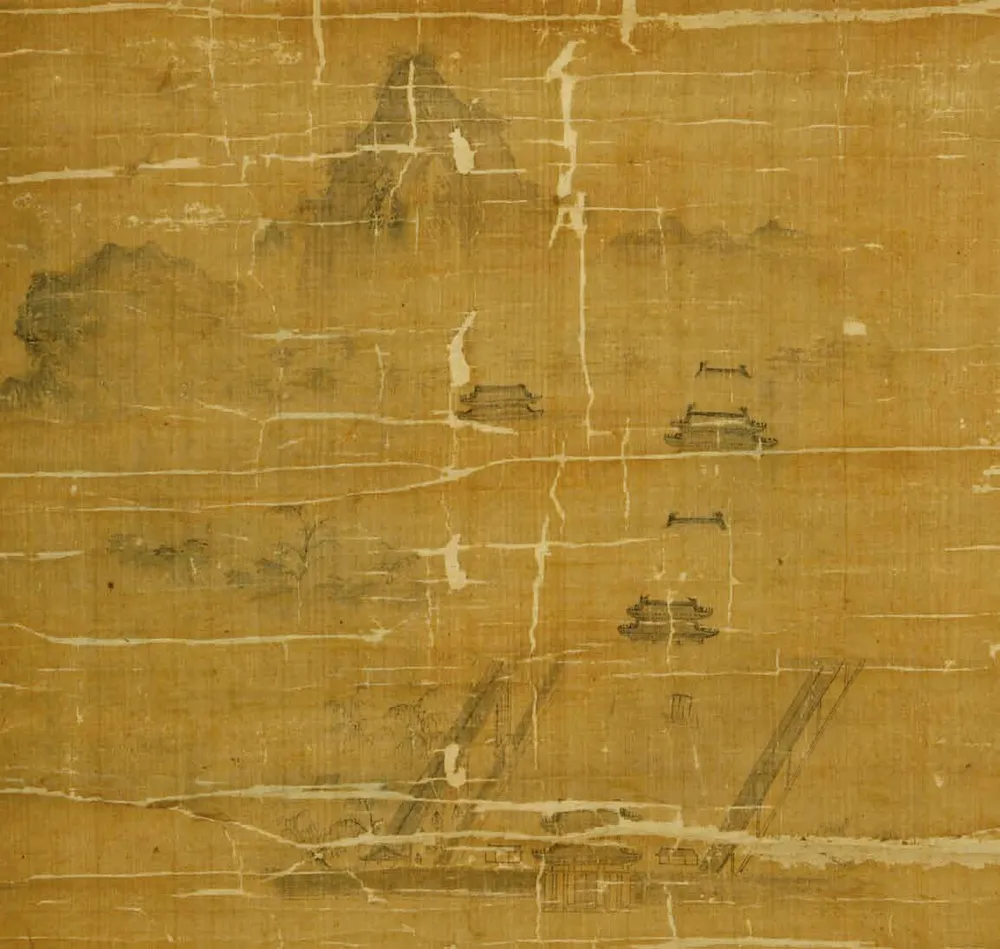

임진왜란 11년 전인 1581년 선조가 병조에 입직한 관료들에게 술을 내린 것을 기념해 그려진 〈기성입직사주도〉에서도

위의 그림과 마찬가지로 경복궁의 모습을 묘사하고 있는데, 광화문의 평거식 구조를 보다 사실적으로 표현함과 동시에

경회루의 지붕이 중건 이후와 달리 중층으로 구성되어 있었음을 최종적으로 확인할 수 있다.

성종실록 4년(1473년) 기사에서도 "경회루의 설계도를 보니 3층에 이른다"라고 하여 해당 사실을 뒷받침한다.

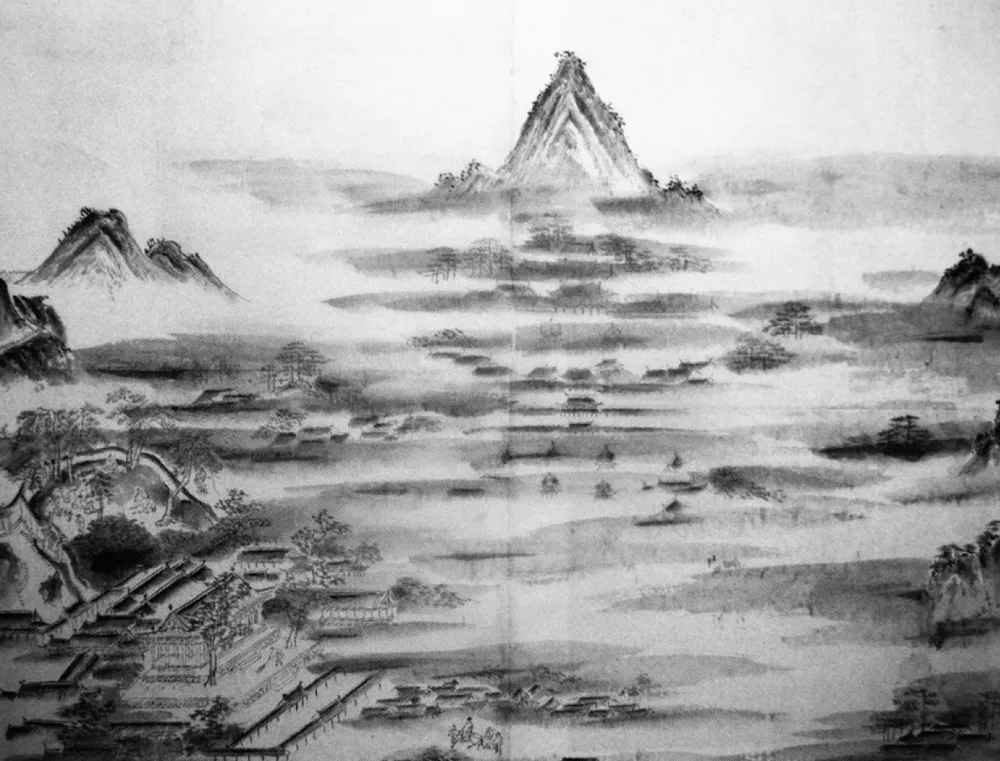

임진왜란 이전에 그려져 일본 에도시대의 화가 다니 분초(谷文晁, 1763~1849)가 모사한 〈관아후원계회도〉 또한

경복궁의 모습을 그렸으며, 비록 사진의 해상도가 좋지 않아 식별이 어렵지만 십자각과 비슷한 각루가 여럿 보이고 있다.

조선왕조실록에서도 이러한 루(樓)와 누방(樓房)이 경복궁에 존재했다는 기록이 있으므로 참고할 만하다.

한편 1560년~1561년경에 제작된 〈은대계회도〉에서는 임진왜란 이전의 창덕궁을 상세하게 묘사하고 있다.

중건 이후 〈동궐도〉에 묘사된 바와 달리 인정문이 중층이었고, 근정문처럼 좌우 행각 모서리에 십자각이 표현되었으며

어도(御道)의 박석과 인정문 축대의 막돌쌓기 기법 역시 확인되어 창덕궁의 옛 모습을 연구하는 데 있어 중요한 그림이다.

창덕궁의 십자각은 1580년 그려진 〈만력임오합사계회도〉(아래 그림)에서도 희미하게나마 찾아볼 수 있다.

이외에도 임진왜란 이전 조선 궁궐의 모습을 묘사한 것이 확실하나 어떤 궁궐인지 밝혀지지 않은 그림들이 있다

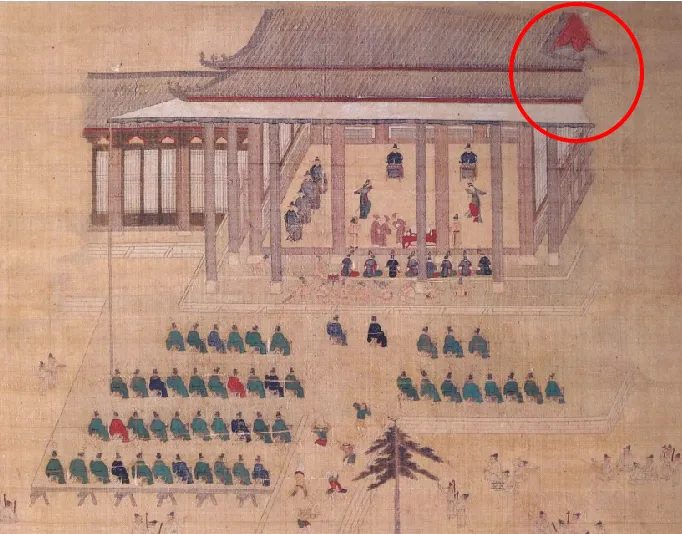

우선 1577년에 선조의 형인 하원군과 하릉군이 정1품에 올라간 것을 축하하는 잔치를 그린 〈궁중계회도〉가 있는데,

흔히 알려진 조선시대의 건축과 달리 박공이 마주치는 곳에 현어(懸魚)라는 장식물이 달려있다는 점이 특기할 사항이다.

현어는 화재 방지와 위엄 등을 상징했으며, 신라시대에도 진골의 저택에 쓰였다는 기록이 있을 만큼 고급 장식이었다.

참고로 경복궁의 모습을 참고한 것으로 추정되는 〈석가출가도〉에서도 궁궐 지붕에 붉은색 현어를 달아놓았다.

1580년에 그려진 〈조선궁중도〉에서도 앞서 소개한 그림과 동일한 양식의 붉은색 현어가 발견되며,

상록하단과는 구분되는 주칠 단청 및 이중 처마의 연회장 등 현재 조선 궁궐과의 차이점이 엿보인다.

고려시대 후기인 1371년경의 〈관경서분변상도〉에서도 비슷한 붉은색 현어가 그려졌다는 점을 고려하면

조선 전기 궁궐 건축 속 현어는 고려시대의 화려한 건축 양식의 연장선 상에 있는 것으로 파악할 수 있다.

https://m.cafe.naver.com/ca-fe/web/cafes/10758331/articles/206347?menuId=259&query=%EA%B8%B0%EC%84%B1%EC%9E%85%EC%A7%81%EC%82%AC%EC%A3%BC%EB%8F%84